Wie wirken sich Klimawandel und Nährstoffschwankungen auf die ökologischen Interaktionen des Planktons und die Stabilität des Ökosystems im Bodensee aus?

Forschungsansatz

Aquatische Mikroorganismen wie Algen und Zooplankton beeinflussen viele Ökosystemprozesse wie Primärproduktion, Fischbiomasse, Sauerstoffgehalt des Wassers und Wasserqualität (Declerck & Senerpont Domis 2023 Hydrobiologia; Elser 1999 Freshwater Biology; Naselli-Flores & Padisák 2023 Hydrobiologia). Die ökologischen Wechselwirkungen (und ihre zeitliche Stabilität) zwischen Algen, Zooplankton, Nährstoffen und Temperatur sind in der Tat der Motor für die Funktionsweise und die Widerstandsfähigkeit des Nahrungsnetzes in Seen (Bergström & Karlsson 2019 Global Change Biology; Merz et al. 2023 Nature Climate Change). Diese ökologischen Wechselwirkungen bleiben jedoch aufgrund des Mangels an Daten, geeigneten Analysemethoden und der Komplexität und Vielfalt der Nahrungsnetze in Seen weitgehend unerforscht (Reynolds 2008 International Review of Hydrobiology).

Ziele

In diesem Teilprojekt wollen wir folgende Forschungsfragen beantworten:

- Wie haben sich die Planktoninteraktionen im Bodensee im Laufe der Zeit, als Folge von Erwärmung, Nährstoffschwankungen und Arteninvasionen verändert?

- Wie beeinflussen zukünftige Szenarien der Wassertemperatur und des Nährstoffgehalts gemeinsam die Planktoninteraktionen und die Stabilität des Bodensee-Ökosystems?

Ein Mosaik von Planktonorganismen, die in den Schweizer Seen leben. Diese Organismen bilden das Nahrungsnetz des Planktons, das wir in diesem Teilprojekt untersuchen wollen.

(Aquascope.ch)

Hypothesen

Relevanz

Die Beantwortung dieser Hypothesen macht das Forschungsprojekt für die Öffentlichkeit hochrelevant, mit potenziellen Auswirkungen auf den lokalen Naturschutz und die Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosystemleistungen des Bodensees (z. B. Fischerei und Wasserqualität). Dieses Teilprojekt ist auch in seinen wissenschaftlichen Disziplinen (aquatische Ökologie, Ökologie von Lebensgemeinschaften und Nahrungsnetzen sowie Limnologie) höchst innovativ, da es datengesteuerte Ansätze kombiniert. Wir werden Rückschlüsse auf die Dynamik des Nahrungsnetzes im See ziehen und Prognosemodelle erstellen, die das Management natürlicher Ressourcen unterstützen können – insbesondere für ein Ökosystem, das wie der Bodensee äußerst wertvolle Dienstleistungen erbringt.

Methoden

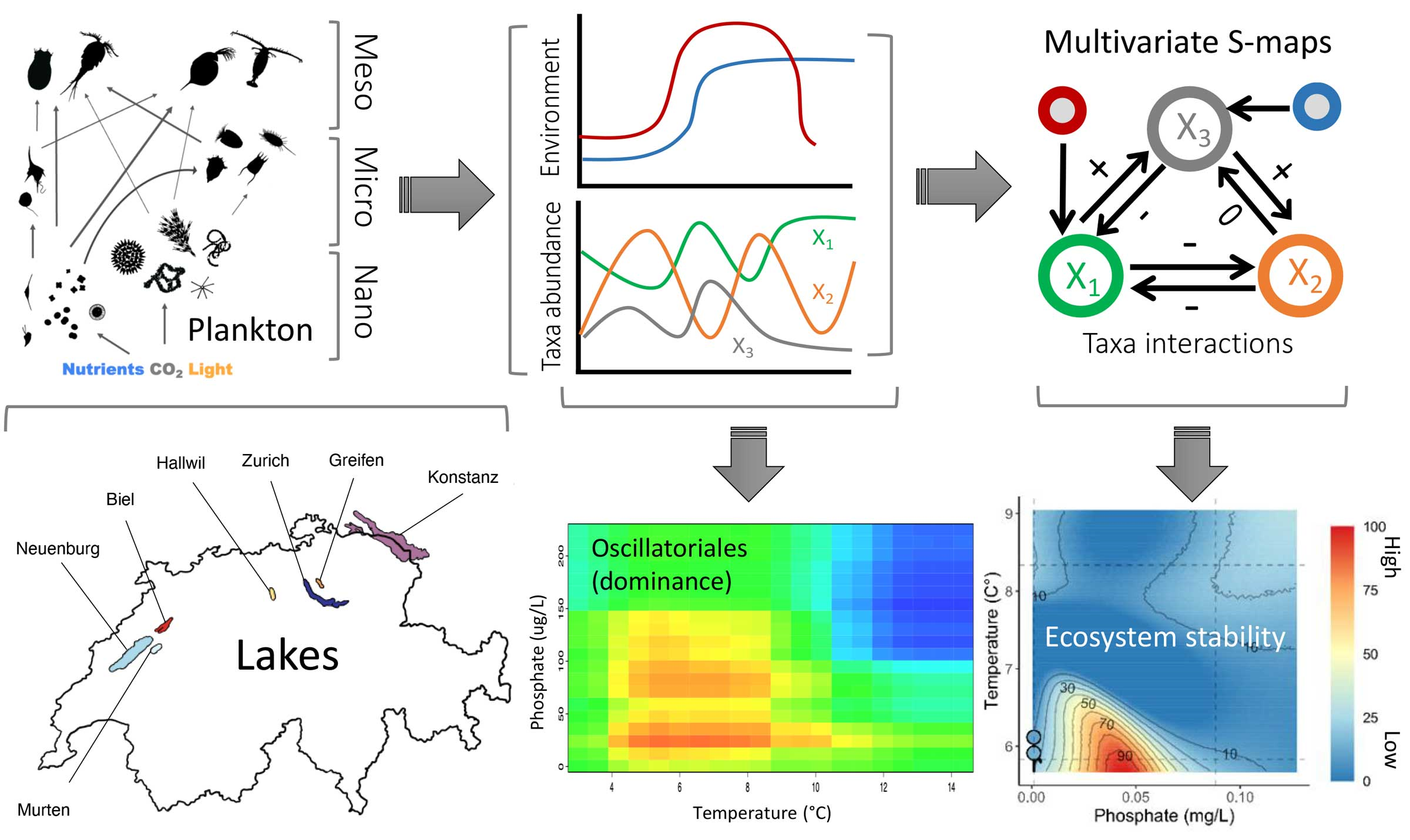

Wir werden die Wechselwirkungen zwischen den funktionellen Gilden des Planktons sowie zwischen den Taxa und ihrer abiotischen Umwelt (Klimawandel, Nährstoffgehalt) modellieren. Dazu verwenden wir Zeitreihendaten des planktonischen Nahrungsnetzes (Primärproduzenten, Herbivoren, Mixotrophe und Carnivoren), der Nährstoffbelastung und der Wassertemperatur von 10 Seen (einschließlich des Bodensees). Aus diesen Zeitreihendaten leiten wir i) das zeitlich variierende Netzwerk von Taxa-Interaktionen und ii) ihre Reaktionen auf Umweltbedingungen ab, indem wir das Empirische Dynamische Modell (EDM) verwenden (Chang et al. 2017 Ecological Research; Munch et al. 2023 Methods in Ecology and Evolution). EDM ist die modernste Methode zur Datenmodellierung und Vorhersage in nichtlinearen dynamischen Systemen wie Planktonnahrungsnetzen in Seen (Merz et al. 2023 Nature Climate Change; Kollas et al. 2024 Scientific Reports; Ye et al. 2015 Scientific Reports). Die Reaktionen wichtiger Taxa wie des toxischen Cyanobakteriums Planktothrix rubescens auf Nährstoffe, Temperatur und biotische Faktoren werden verwendet, um ihre Dominanz in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen zu modellieren, während die Eigenschaften der Plankton-Interaktionsnetze zur Abschätzung der Stabilität des Ökosystems genutzt werden.

Überblick über die Foschungsarbeiten im Teilprojekt: In diesem Teilprojekt werden die Monitoringdaten des planktonischen Nahrungsnetzes (Primärproduzenten, Herbivoren, Mixotrophe und Carnivoren) und Umweltfaktoren aus 7 Seen (einschließlich Bodensee) verwendet, um Interaktionen zwischen Arten sowie zwischen Arten und ihrer abiotischen Umwelt (Klimawandel, Nährstoffgehalt) zu modellieren. Aus den Zeitreihendaten leiten wir i) das zeitlich veränderliche Netzwerk von Taxa-Interaktionen und ii) ihre Reaktionen auf Umweltbedingungen ab, indem wir EDM (Chang et al. 2017 Ecological Research) verwenden. Die Reaktionen von Schlüsseltaxa wie dem toxischen Cyanobakterium Planktothrix rubescens auf abiotische und biotische Faktoren werden zur Modellierung ihrer Dominanz in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen verwendet, während die Eigenschaften der Plankton-Interaktionsnetzwerke zur Abschätzung der Stabilität des Ökosystems genutzt werden. Die Zusammenarbeit mit anderen Projektpartnerinstitutionen (Eawag, Universität Konstanz, Kobus und Partner) wird die Vorhersage von Veränderungen der oben genannten Endpunkte unter zukünftigen Szenarien von Umweltveränderungen (Nährstoffgehalt, Klimaerwärmung) ermöglichen.

Zusammenarbeit im SeeWandel-Klima Projekt

Phänologie des Planktons (Universität Konstanz, Teilprojekt 3A).

Vorhersage von Temperatur und Nährstoffen (kup, Teilprojekt 5).

Invasive Arten (Eawag, Teilprojekt 6C).

Projektteam

Eawag: Das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs, Abteilung Aquatische Ökologie, Schweiz

![]() PD. Dr. Francesco Pomati – Projektleitung

PD. Dr. Francesco Pomati – Projektleitung

![]() Dr. Leonardo Capitani – Wissenschaftler

Dr. Leonardo Capitani – Wissenschaftler

In Zusammenarbeit mit

Prof. Dr. Stephan Munch, U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Fisheries, Southwest Fisheries Science Center, U.S.A. & Institute of Marine Sciences, University of California Santa Cruz, U.S.A.

Wissensaustausch Modellierung